Comme elle est courte l’épée de la France, au moment où les alliés se lancent à l’assaut de l’Europe ! Jamais encore notre pays n’a, en une si grave occasion, été réduit à des forces relativement aussi limitées. Ceux qui luttent pour sa libération sont submergés de tristesse quand ils évoquent sa force d’autrefois. Mais, jamais non plus, son armée n’eut une qualité meilleure. Renaissance d’autant plus remarquable qu’elle est partie d’un abîme de renoncement.

Préparatifs du débarquement Alliés en Afrique du Nord

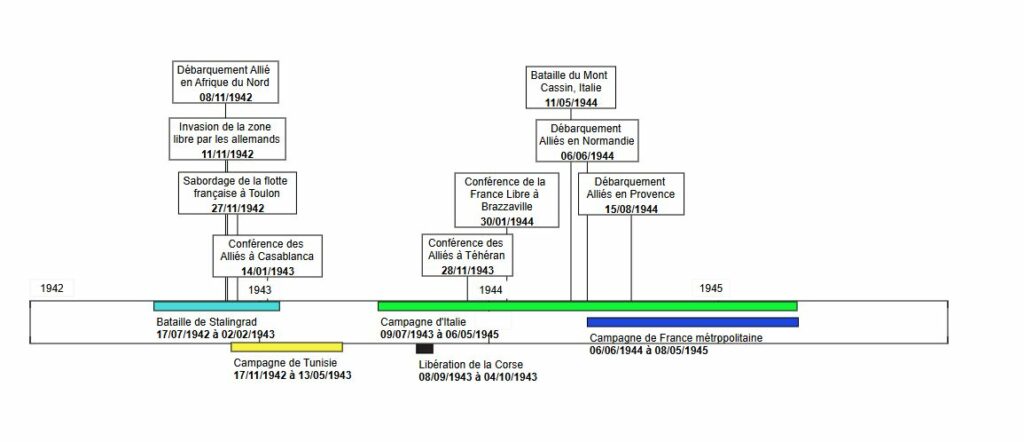

Le second tome des Mémoires du général de Gaulle commence alors que les britanniques viennent de repousser les forces de l’Axe en Egypte à la bataille d’El Alamein en octobre 1942 et que les américains s’apprêtent à s’engager militairement sur le front occidental tandis que l’Union Soviétique résiste vaillamment aux assauts furieux des allemands à Stalingrad. Les soviétiques réclament l’ouverture d’un second front à l’ouest de l’Europe afin de prendre en tenaille l’armée allemande et de soulager le front de l’est où sont engagées la majorité des troupes de l’Axe.

Il était initialement question d’un débarquement en Europe en 1942 mais cette option a été repoussée par les Alliés en raison du peu d’expérience au combat des soldats américains et alors que leur armée s’agrandissait dans des proportions gigantesques à un rythme effréné soutenu par leur économie de guerre qui tournait à plein régime.

Ainsi, il fut décidé de débarquer en Afrique du Nord sur les territoires français de Vichy mais sans consulter le général de Gaulle qui se doutait néanmoins des évènements à venir. Du fait de leur écrasante supériorité dans tous les domaines, les américains étaient désormais à la tête des Alliés et les anglais se rangeaient de leur côté par pragmatisme mais de Gaulle resta vigilant pour sauvegarder les intérêts de la France face au président des Etats-Unis, Roosevelt, qui ne lui facilita pas la tâche.

Ce dernier pensait encore pouvoir convaincre de hauts responsables de Vichy en Afrique du Nord de rejoindre le camp des Alliés malgré les échecs retentissants des précédentes tentatives à Dakar, à Djibouti, à Madagascar et en Syrie. Les américains souhaitaient mettre sur la touche de Gaulle afin d’utiliser à la place un pantin docile ou naïf qui servirait leurs intérêts quitte à s’entendre avec des notables compromis par le régime vichiste.

Dans ce but, les américains convainquirent le général Giraud, ancien prisonnier de guerre évadé d’Allemagne et soutien de Pétain, de collaborer avec eux afin de reprendre le contrôle de l’Afrique du Nord. Les Alliés étaient persuadés que le prestige de ce général français suffirait à convaincre les militaires vichistes d’Afrique du Nord de se rendre sans combattre mais ils déchantèrent rapidement.

Un vaudeville sanglant

En effet, lorsque le débarquement fut déployé simultanément sur toute l’Afrique du Nord à partir du 8 novembre 1942, les opérations débutèrent positivement à Alger grâce à l’intervention efficace de centaines de résistants français (dont une majorité de juifs) qui parvinrent à neutraliser sans effusion de sang les principaux postes de commandements et même à capturer le général Juin, commandant des troupes françaises en Afrique du Nord, ainsi que l’amiral Darlan, commandant de l’ensemble des force françaises de Vichy.

Darlan parvint néanmoins à transmettre un message aux troupes françaises d’Afrique du Nord en leur ordonnant de résister face aux Alliés et il demanda même aux allemands de bombarder la marine américano-britannique : quelle honte !

Pendant ce temps, Giraud boudait à Gibraltar car il s’imaginait obtenir, dans toute sa hautaine candeur, le commandement militaire des troupes Alliés pour superviser le débarquement alors qu’il ne parlait pas un mot d’anglais : on se croirait dans un vaudeville !

Ainsi, les américains durent opérer sans Giraud mais, de toute manière, ils se rendirent compte rapidement que l’évocation de son nom dans les tracts qu’ils larguaient au-dessus d’Alger n’emportait pas l’adhésion des militaires français qui restaient fidèles aux ordres de Darlan. Il est important de rappeler également que certains d’entre eux avaient subi l’attaque surprise des Anglais à Mer el Kébir en juillet 1940 ou avaient lutté contre les franco-britanniques en Syrie en 1941.

S’ensuivirent alors trois jours d’inutiles combats meurtriers entre futurs alliés où plusieurs milliers de soldats trouvèrent la mort ou furent blessés et beaucoup de matériel fut détruit. Juin et Darlan cédèrent finalement sous la menace physique des Alliés ulcérés par cette situation grotesque et ordonnèrent la cessation des combats.

Malgré l’attitude jusqu’au-boutiste de Darlan en faveur de Vichy, les américains décidèrent de s’appuyer sur lui car il était le plus haut gradé français en Afrique du Nord et ils délaissèrent Giraud sans états d’âmes tout en continuant d’exclure De Gaulle de leurs plans.

Les lignes bougent et les masques tombent

En réaction au débarquement Alliés en Afrique du Nord, les allemands envahirent la zone libre de la France métropolitaine le 11 novembre 1942 et tentèrent de prendre le contrôle de la marine française à Toulon mais celle-ci se saborda le 27 novembre en suivant les instructions de ses supérieurs. De Gaulle regretta amèrement que cette grande flotte n’ait pas été préalablement évacuée en Afrique du Nord pour se mettre à l’abri de ce type de raid ; quel gâchis et quelle frustration mais, au moins, elle ne serait pas utilisée par les allemands.

Ces évènements démontrèrent l’hypocrisie du régime de Vichy qui justifiait son existence pour servir de bouclier à la France face aux allemands alors qu’il n’opposa aucune résistance à l’invasion du territoire. Encore une fois, de Gaulle avait raison de prôner, dès l’été 1940, l’embarquement du reste des troupes avec sa flotte en Afrique du nord pour continuer le combat.

L’armée française de Vichy laissa également les allemands prendre possession de son territoire tunisien qui disposait de solides positions défensives ainsi que de ports en eaux profondes situés à seulement une nuit de navigation de la Sicile donc facile à ravitailler pour les forces de l’Axe. Les combats furent ensuite longs et très rudes pour reprendre ces territoires auxquels les troupes françaises d’Afrique du Nord participèrent.

Darlan, une collaboration impossible et honteuse

Lorsque Darlan devint responsable des forces françaises en Afrique du Nord avec la reconnaissance officielle des américains, celui-ci maintint les lois d’exception de Vichy contre les libertés publiques et contre les juifs. Ainsi, les dissidents du régime vichiste collaborant avec les nazis restèrent emprisonnés : quelle honte et quel aveuglement des Alliés !

Comme la majorité des hauts responsables militaires français de l’époque, Darlan s’était battu vaillamment durant la Première Guerre Mondiale puis, lors de la seconde, il s’était opposé à la fin des combats avec l’Allemagne mais il avait fini par accepter l’Armistice avec la garantie que la marine française serait préservée.

L’amiral français conserva ensuite une rancune tenace vis-à-vis des anglais après leur attaque surprise de la flotte française à Mer el Kébir en juillet 1940 et il décida de collaborer avec les allemands dans le but de renforcer la position de la France en négociant notamment la libération des nombreux militaires français mais les contreparties exigées par Hitler étaient trop importantes et ce dernier se méfiait des français donc la situation resta figée.

Darlan fut finalement assassiné le 24 décembre 1942 par un jeune résistant français qui fut ensuite exécuté de manière expéditive sans véritable procès. Ainsi, Giraud remplaça Darlan avec l’assentiment des américains et la politique vichiste fut maintenue en Afrique du Nord : encore honteux !

L’Italie : premier objectif européen des Alliés

En janvier 1943 eut lieu la conférence de Casablanca qui se déroula en réalité à l’extérieur de la ville dans un lieu isolé et surveillé par les Alliés où De Gaulle se sentit honteusement prisonnier dans son propre territoire au milieu de gardes armés et entouré de barbelés.

Lors de cette conférence, il fut enfin acté que l’armée française d’Afrique du Nord s’engagerait aux côtés des Alliés et il fut décidé d’ouvrir un nouveau front en Europe de l’Ouest en débarquant en Italie ; ce fut une destination de compromis entre Churchill qui recommandait les Balkans et Roosevelt qui optait pour la France.

Comme pour l’Afrique du Nord, les américains n’impliquèrent pas de Gaulle ni même les forces françaises dans le débarquement en Italie à partir de juillet 1943. Cependant, face à la résistance acharnée des armées allemandes qui prirent le relai des italiens débordés, les armées françaises furent finalement engagées avec un corps expéditionnaire mené par le général Juin et constitué de 125 000 hommes dont plus de la moitié étaient des musulmans nord africains.

Le général Juin était un ancien prisonnier de guerre libéré en 1941 avec d’autres officiers français à la demande de Darlan dans le but de renforcer la défense des territoires d’Afrique du Nord qui étaient désormais menacés par les Alliés après l’invasion de la Syrie.

Juin soutenait Pétain dans l’optique de forger l’esprit de revanche contre l’Allemagne et il refusa toute collaboration militaire avec celle-ci. Bien qu’il ait initialement refusé d’autoriser le débarquement Alliés, le général français n’ordonna pas pour autant la lutte armée, contrairement à Darlan, et il se distinguera ensuite par ses grandes qualités de stratège militaire lors de la campagne d’Italie.

En effet, le corps expéditionnaire français contribua activement à la percée significative du front italien lors de la bataille du Mont Cassin le 11 mai 1944 grâce au plan audacieux du général Juin qui consista à attaquer par surprise les positions allemandes dans un milieu montagneux difficile d’accès en s’appuyant sur l’expérience des valeureuses troupes nord-africaines pour ce type d’environnement. Cette victoire décisive ouvrit la voie vers Rome et renforça indéniablement la place de la France aux côtés des Alliés.

L’influence française

Pour l’aider dans son combat, de Gaulle étendit son réseau d’influence en recrutant des français parfois peu expérimentés mais très motivés qui défendirent vigoureusement les idées de la France Libre dans le monde entier.

Le Général se déplaça régulièrement dans les territoires français des colonies progressivement libérés pour assoir son autorité, il motiva inlassablement les troupes en les rencontrant sur les différents terrains d’opérations. De Gaulle noua également des relations fortes et respectueuses avec de nombreux représentants locaux des colonies et il restait en contact continu par télégrammes avec les principaux chefs alliés et les responsables de la France Libre pour partager ses informations avec sa vision des évènements et expliquer le positionnement à adopter.

Le général de Gaulle prit soin également de s’attirer les faveurs des opinions publiques anglaises et américaines dont le soutien était crucial aux gouvernements Alliés, en particulier pour Roosevelt qui avait de nouvelles élections en novembre 1944. Pour cela, le général s’appuya sur la dimension morale de sa lutte en dénonçant la politique honteuse menée par Giraud en Afrique du Nord qui était en contradiction avec les valeurs des Alliés.

De Gaulle ne céda pas face à Giraud soutenu par les américains, il maintint son objectif de sauvegarder la souveraineté de la France en dehors de toute ingérence étrangère et il refusa les compromis avec les autorités de Vichy qui s’étaient déshonorés irrémédiablement avec l’armistice puis la collaboration avec l’ennemi.

De Gaulle accepta néanmoins de travailler dans l’intérêt de la France avec d’anciens notables de Vichy qui ne s’étaient pas compromis par des actes zélés et qui reconnaissaient désormais leurs erreurs. Un comité national français fut créé avec de Gaulle et Giraud à sa tête afin de diriger l’ensemble des forces réunies de la France Libre et de l’Afrique du Nord française. Cet organe de décision bicéphale ne facilita pas la coordination des efforts mais de Gaulle estima qu’il n’avait pas le choix au vu des circonstances et il jugea, à raison, qu’il parviendrait à prendre le dessus grâce au soutien du peuple.

La politique française

De Gaulle fit preuve d’un haut sens politique en ralliant à sa cause des français de tous horizons, en administrant les territoires libérés et en négociant avec les Alliés contrairement à Giraud qui ne s’intéressait qu’aux manœuvres militaires et délaissait dédaigneusement les manœuvres politiques alors qu’elles étaient étroitement liées étant donné la situation critique de la France dont la métropole était occupée et dont les forces étaient divisées et affaiblies face à ses ennemis et même à ses alliés.

Afin de renforcer la légitimité du comité national français et d’avoir un organe de consultation des différents courants et forces politiques de la France, de Gaulle créa une assemblée consultative française à Alger qui lui permit de tâter le pouls de l’opinion publique française sur différents sujets bien qu’il regretta parfois de longues délibérations qui n’aboutissaient pas toujours à des décisions concrètes.

Dans le prolongement du débarquement Alliés au sud de l’Italie, le général Giraud organisa, de sa propre initiative et sans en informer de Gaulle, l’insurrection de la Corse en septembre 1943 avec la participation combinée des forces militaires françaises et des résistants corses mais sans prendre en compte les enjeux politiques. Les résistants communistes tentèrent alors de tirer profit de la situation en noyautant les divers réseaux de résistance corses afin de prendre l’initiative sur la politique locale.

Ces faits confirmèrent à de Gaulle le risque d’une situation similaire en France métropolitaine et il prit soin d’intégrer méticuleusement les domaines administratifs et politiques aux préparatifs de la Libération.

A l’été 1943, Giraud voyagea pendant un mois en Angleterre et aux Etats-Unis afin de renforcer sa position au sein des Alliés mais de Gaulle profita de son absence pour assoir son autorité au sein du comité national français de sorte que, progressivement, il devint son chef unique et incontesté à partir de l’automne 1943.

C’est aussi en grande partie grâce au soutien de la résistance française que le général de Gaulle put s’affirmer davantage dans le camp des Alliés lorsque tous les mouvements réunis sous l’égide de son représentant, Jean Moulin, au sein du Conseil National de la Résistance reconnurent en mai 1943 son unique autorité.

La résistance française

De Gaulle parvint ainsi à unifier les résistants français grâce à l’action de Jean Moulin qui prit tous les risques afin d’accomplir sa mission en zone occupée et il en paya le prix dans d’atroces souffrances comme bien d’autres hommes et femmes de l’ombre qui firent preuves d’un immense courage dans cette situation périlleuse. De Gaulle raconte avec émotion le sacrifice de ces illustres personnes, gloire à elles !

En effet, beaucoup de ces résistants et résistantes furent dénoncés, capturés, torturés, abattus ou déportés à un rythme croissant alors que l’étau de la Gestapo et de la Milice se resserrait en France avec l’occupation de la zone libre puis la volonté des allemands de protéger leurs arrières tandis que l’espoir de la Libération grandissait.

Afin de soutenir les futures opérations du débarquement Alliés en France, les réseaux de résistants s’organisèrent sur la base des directives du comité national français afin de saboter les réseaux stratégiques de transport des troupes, de communication et d’énergie tout en préservant ceux qui seraient utiles aux Alliés afin de ne pas ralentir leur avance.

Dès le printemps 1944, les actes de résistances militaires se multiplièrent en France : sur le plateau des Glières, dans l’Ain, le Limousin, la Drôme ou le Vercors, des milliers de résistants armés et souvent supervisés par des officiers français attaquèrent les armées allemandes en faisant plusieurs milliers de tués ou blessés parmi leurs rangs. Ces actions permirent de forcer l’Allemagne à détourner des troupes du Mur de l’Atlantique ou de ralentir les renforts qui se dirigeaient vers la Normandie pour repousser les Alliés.

Cependant, la répression devint de plus en plus féroce à mesure que les actes de résistance s’amplifièrent et que la menace du Débarquement Alliés approchait : des otages pris au hasard furent fusillés en masse, les maquis étaient traqués sans répit, la hiérarchie de la Résistance installée par de Gaulle fut régulièrement décimée, ce qui aggrava le risque de chaos lors de la Libération.

Préparer la Libération et l’après-guerre

En novembre 1943 eut lieu la conférence de Téhéran où il fut acté de concentrer les forces Alliés sur le débarquement en France en réduisant les effectifs sur le front italien. Pour sa part, Roosevelt s’entêtait à vouloir décider du sort de la France sans consulter de Gaulle, il pensait pouvoir l’administrer suivant ses volontés, les américains préparaient même une nouvelle monnaie française au mépris de la souveraineté des autorités françaises légitimes.

Lors d’une rencontre privée avec Roosevelt, de Gaulle nous livre une réflexion savoureuse que je vous cite : « Les intentions du Président me paraissaient du même ordre que les rêves d’Alice au pays des merveilles. Roosevelt avait risqué déjà en Afrique du Nord, dans des conditions beaucoup plus favorables à ses desseins, une entreprise analogue à celle qu’il méditait pour la France. Or, de cette tentative, il ne restait rien. Mon gouvernement exerçait, en Corse, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Afrique noire, une autorité sans entraves. Les gens sur qui Washington comptait pour y porter obstacle avait disparu de la scène. »

Le comité national français prit l’initiative d’organiser la conférence de Brazzaville en février 1944 avec l’ensemble des représentants de l’empire français libéré afin de poser les bases de l’émancipation des peuples des colonies françaises qui contribuèrent tant à la restauration de la France en cette période trouble.

Alors que le débarquement Alliés en métropole approchait, le comité national français en exil se prépara à tous les défis auxquels il serait confronté afin d’éviter le chaos et l’anarchie qui pourraient mener à la prise de pouvoir des communistes ou à une mise sous tutelle des Alliés.

Ainsi, il fallait préparer la restauration immédiate de toutes les autorités régaliennes: rétablir la justice afin de condamner avec célérité les principaux coupables de la Collaboration et éviter que la population ne prenne sa place laissée vacante avec tous les excès possibles, relever l’économie française fortement rançonnée par les allemands et en proie à l’inflation, éviter les pénuries de vivres alors qu’ils étaient déjà fortement rationnés, remettre sur place les administrations et les représentations politiques après les avoir purgées des éléments vichistes les plus compromettants.

Afin de renforcer sa légitimité, le comité national français se proclama gouvernement provisoire de la république française quelques jours avant le débarquement en Normandie.

Les débarquements en France

De Gaulle soutint le plan américain de débarquer l’essentiel des troupes Alliés en France plutôt que dans les Balkans suivant les souhaits de Churchill car il jugeait cette deuxième option plus compliquée à mettre en œuvre au niveau logistique et, surtout, cela retarderait la libération de la France et de ses forces armées sur place. Donc sa participation à la libération de l’Europe en serait diminuée alors que c’était un facteur déterminant pour définir sa place dans le nouvel ordre mondial.

Au-delà de ses désaccords avec le président des Etats-Unis, de Gaulle avait une grande estime pour ses illustres généraux tels que Eisenhower, Patton et Mac Arthur, il louait notamment leur talent pour la planification, l’organisation et l’exécution d’immenses opérations logistiques. La réussite du Débarquement en Normandie supervisée par Eisenhower en fut l’exemple le plus frappant.

De Gaulle put enfin revenir en France après quatre années d’exil, il fut acclamé partout en héros par une foule en liesse et reçu avec les honneurs par les autorités locales. Cette démonstration du soutien populaire du général de Gaulle prouva aux Alliés qu’ils n’avaient pas d’autres choix que de traiter avec lui.

Ainsi, de Gaulle finit par arracher à Roosevelt la reconnaissance officielle de son gouvernement comme seul représentant de la France auprès des Alliés. Le gouvernement provisoire français nomma ses représentants locaux et administra les territoires libérés en toute indépendance et apporta pleinement son soutien aux armées Alliés. La bataille de France pouvait désormais commencer.

En raison de leurs difficultés de progression dans les bocages normands face à la résistance acharnée des allemands, les Alliés confirmèrent le plan du débarquement en Provence qui eut lieu le 15 août 1944 et auquel les armées françaises participèrent en nombre avec 250 000 soldats sous le commandement du général De Lattre de Tassigny.

Ce militaire français plusieurs fois blessé et décoré au combat durant la Grande Guerre fut nommé général au début de la Seconde Guerre Mondiale et il combattit efficacement les allemands en faisant de nombreux prisonniers. Après l’Armistice, il demeura officier sous le régime de Vichy mais il se distingua en étant le seul général français à s’opposer aux allemands lors de l’invasion de la zone libre. Ce haut fait lui valut d’être emprisonné puis il parvint à s’évader pour rejoindre Alger où il se rallia à de Gaulle.

Paris libérée vaut bien un défilé

Alors que les américains décidèrent de contourner Paris car la capitale française ne représentait pas d’enjeux militaires selon eux, chaque camp en France tenta de tirer profit de la situation.

Ainsi, Pierre Laval, le chef du gouvernement de Vichy et grand architecte de la Collaboration, manigança de pitoyables combinaisons politiciennes pour tenter de faire renaître l’assemblée de 1940 dans l’espoir de devancer le général de Gaulle afin de sauver sa peau mais il échoua piteusement face au refus de la population et de la Résistance.

Enfin débarrassé des représentants de Vichy, il restait le risque d’une prise de pouvoirs des communistes profitant de l’anarchie alors que des groupes disparates de résistants combattaient de manières disparates dans la capitale.

De Gaule soupçonnait Washington de vouloir l’empêcher de prendre le pouvoir de manière définitive en laissant ces initiatives l’affaiblir mais le Général était bien conscient de l’importance symbolique et politique de la prise de Paris comme cela a toujours été le cas dans les précédents conflits en France.

En s’appuyant sur ces évènements inquiétants, de Gaulle insista auprès du commandement américain et obtint finalement la prise de Paris par la deuxième division blindée de Leclerc le 24 août. Les opérations se déroulèrent sans rencontrer de fortes résistances et Paris fut libéré en un seul jour.

Le lendemain eut lieu un immense défilé populaire sur les champs Elysées dans une euphorie générale, de Gaulle fut acclamé partout où il se rendit. Fort de ce soutien unanime, il s’assura immédiatement de reprendre le contrôle des opérations en France sous l’égide des institutions officielles afin de reconstituer l’Etat en évitant le chaos et l’anarchie.

Ainsi, les résistants ou les simples volontaires armés furent incorporés dans l’armée ou durent rendre leurs armes, le Conseil National de la Résistance n’avait désormais plus de raison d’être mais ses membres éminents furent appelés au gouvernement ou firent partie de l’assemblée représentative créée à Alger.

Que de chemin parcouru pour le général de Gaulle quatre années après son départ précipité vers Londres afin de continuer le combat ! A ses débuts, il avait à peine quelques milliers de combattants sans aucun territoire français, le régime « officiel » de Vichy l’avait condamné à mort et il peinait à se faire reconnaître comme unique représentant de la France.

La situation avait bien changé depuis, il était désormais le chef incontesté de la France et de son empire, à la tête d’une armée qui atteindrait bientôt plusieurs centaines de milliers d’hommes pour repousser l’envahisseur avec les Alliés, acclamé en héros par une foule en liesse et reconnu comme légitime par toutes les administrations et autorités locales.

Sa vision juste des évènements et sa ténacité lui avait permis de choisir le bon cap et de surmonter les nombreux obstacles sur sa route : quelle chance pour la France d’avoir eu cet illustre personnage et quel symbole d’espoir pour tous !