L’appel de la campagne bocagère de l’ouest

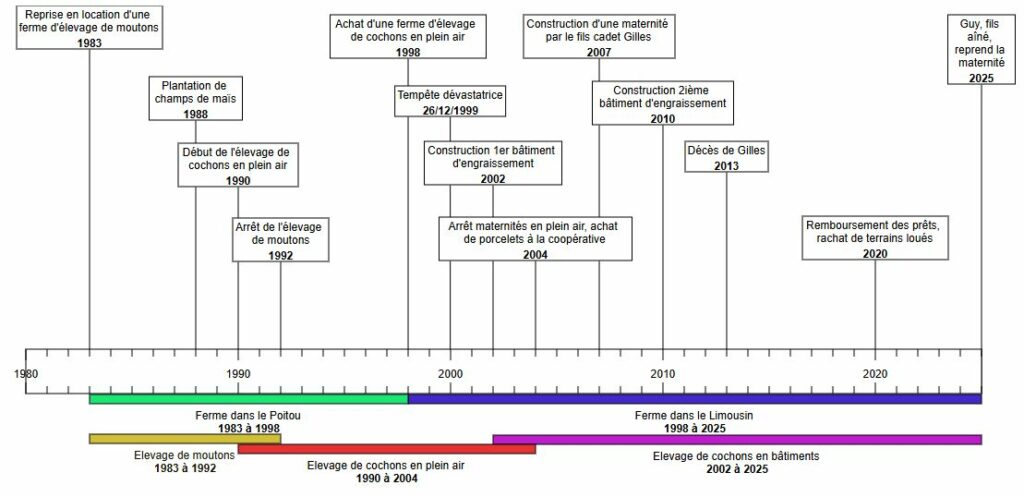

Quand il découvrit le formidable attrait des travaux des champs lors de vacances d’été dans la ferme d’une tante, il se mit à imaginer de se lancer dans le métier de paysan et, après avoir passé des concours, mon oncle décida d’intégrer une école d’agriculture générale.

Mon oncle Pierre n’est pas issu d’une famille d’agriculteurs, son père était ingénieur des mines et sa mère s’occupait de leurs sept enfants dont Pierre était le cadet. Il a grandi avec sa famille dans le nord de la France puis en banlieue parisienne.

Pendant ses travaux d’été dans les champs lors des grandes vacances de l’année 1981, Pierre rencontra sa future femme, Sophie, fille d’agriculteur dans le Poitou et, lorsqu’elle tomba enceinte de mon oncle, ils officialisèrent leur amour d’été en se mariant. Leur union dure depuis 44 ans et elle a engendré 7 enfants puis 4 petits-fils.

Mon oncle dû trouver rapidement un travail afin de subvenir aux besoins de sa famille et il se retrouva dans le nord de la France en tant qu’analyste dans un centre de gestion agricole pour auditer et conseiller des exploitants agricoles. Cette nouvelle responsabilité familiale et ce travail de bureau alors qu’il avait à peine vingt-deux ans fut probablement la cause d’une maladie psychosomatique appelée « maladie de Crohn » qui conduisit à une opération chirurgicale d’urgence.

Cela fut un déclic pour mon oncle, il n’était pas fait pour passer ses journées dans un bureau, il avait besoin d’activités physiques en plein air donc il décida de suivre son instinct et son envie d’être au milieu des champs et des animaux à la campagne, malgré les réticences de ses parents qui craignaient pour sa situation financière.

Sa femme Sophie avait l’expérience de cette activité, elle avait suivi une formation avec l’objectif à terme de reprendre l’exploitation de son père donc ils décidèrent ensemble de reprendre la ferme du père de Sophie en janvier 1983 alors que Pierre avait seulement 23 ans et Sophie 21 ans.

Cette exploitation avait une superficie de 110 hectares de prairies pour un troupeau de 500 brebis avec leurs agneaux. Les terres étaient peu fertiles dans cette région sèche du Poitou, le père de Sophie avait notamment subi trois années consécutives de sécheresse au début des années soixante-dix qui générèrent un gouffre financier dont il ne réussit jamais à s’extraire alors qu’il avait déjà beaucoup investit dans sa ferme.

Ainsi, Pierre et Sophie durent régler des retards de loyer lorsqu’ils reprirent le bail locatif à l’aide de prêts bancaire, les propriétaires parisiens n’étant pas commodes. Avec le recul, Pierre et Sophie se disent que c’était une erreur de louer et qu’ils auraient mieux fait d’acheter une autre ferme mais ils étaient si jeunes et ils connaissaient si peu de personnes dans ce milieu.

Après cinq années d’élevage d’ovins, Pierre et Sophie décidèrent de faire des cultures sur une partie de leur terrain mais les étés souvent secs et chauds les entrainèrent dans une lutte incessante, de jour comme de nuit, pour trouver des points d’eau afin d’irriguer les champs puis de chercher et réparer les multiples fuites dans les canalisations.

Au passage de la trentaine en 1990 alors qu’ils avaient déjà cinq enfants, Sophie chercha une autre activité afin d’augmenter les revenus du ménage. L’Etat proposait à cette époque des formations accélérées aux femmes d’agriculteurs sur les métiers de l’agriculture afin de leur assurer une certaine forme d’indépendance en reconnaissant leur statut de collaboratrices. C’est ainsi que Sophie décida de se former à l’élevage de porcs en plein air.

Sophie commença son apprentissage avec une cinquantaine de cochons en plein air. Deux ans plus tard, constatant que l’élevage de porcins était plus rentable que l’élevage d’ovins, Pierre et Sophie décidèrent de remplacer leurs moutons par des cochons tout en conservant la culture du maïs pour nourrir les bêtes. Ce fut un choix avisé et leurs revenus progressèrent mais d’autres agriculteurs leur emboitèrent le pas et le marché fini par saturer en 1995 lorsque les prix d’achat de viande de cochons baissèrent.

Pierre et Sophie durent alors augmenter le nombre de cochons pour rester rentables, ils atteignirent jusqu’à 180 truies et 15 verrats pour les féconder. L’élevage en plein air engendrait de grandes difficultés car la production fluctuait en fonction des aléas climatiques qui impactaient la santé et la fertilité des cochons en raison d’importantes variations de température importantes ou de l’exposition au soleil.

Cette activité nécessitait également de grands efforts physiques pour refaire les clôtures et les cabanes tout en nourrissant les animaux au sceau. Toutes les semaines il fallait faire à la fois des saillies, des naissances et du sevrage pour optimiser l’espace, cela entrainait beaucoup de travail pour faire ces rotations.

A l’approche de la quarantaine au passage du nouveau millénaire, Pierre et Sophie souhaitèrent devenir propriétaires d’une ferme. Ils rêvaient de grands espaces au Canada telle une nouvelle terre promise. Ainsi, ils visitèrent plusieurs fermes mais elles étaient trop isolées et nécessitaient une mise de départ financière importante. De plus, l’éloignement géographique avec leurs grandes et belles familles les inquiétait sachant que leurs enfants n’étaient pas très enthousiastes donc le projet fut abandonné.

Finalement, ils trouvèrent une ferme dans la région du Limousin qui leur rappelait d’une certaine manière le Canada avec ses grands vallons boisés et ses nombreux lacs.

Cependant, Pierre et Sophie durent batailler pour obtenir l’autorisation d’exploiter cette ferme en passant plusieurs fois devant une commission composée de représentants du département, de la chambre d’agriculture et d’exploitants agricoles qui rend un avis au préfet pour tout projet d’achat, de location ou d’extension d’une exploitation agricole.

C’est alors que commença un rythme infernal pour Pierre et Sophie où l’un s’occupait des naissances de porcelets dans leur ferme d’origine du Poitou tandis que l’autre les engraissait dans le Limousin. Puis, ils alternaient les rôles en transportant les animaux d’une ferme à l’autre tout en s’occupant de leurs six enfants. Ils se voyaient à peine pour se transmettre les consignes.

Mon oncle et Sophie se rendirent rapidement compte que ce projet n’était pas tenable et ils décidèrent de rassembler toutes leurs activités dans leur nouvelle ferme limousine en installant des cabanes et des enclos en plein air pour les truies et leurs porcelets tandis que les cochons étaient engraissés dans des porcheries sous des bâtisses déjà présentes.

A peine un an plus tard, survint la terrible tempête de décembre 1999 qui secoua toute la France et particulièrement le Limousin. De nombreux arbres furent arrachés, les lignes téléphoniques et électriques furent coupées pendant plusieurs jours. A la ferme de Pierre et Sophie, le bilan fut désastreux : les enclos et les cabanes avaient été emportés par la tempête et les porcheries constituées d’une simple charpente en bois recouvertes de tôles étaient sévèrement abîmées.

Constatant la fragilité de leurs installations et par conséquent de leurs revenus face aux aléas climatiques, Pierre et Sophie décidèrent de faire construire de nouveaux bâtiments plus solides et modernes afin d’engraisser les cochons dans de bonnes conditions.

Cependant, ils durent patienter deux années supplémentaires avant d’obtenir l’autorisation de construction après avoir rempli de multiples dossiers et suivi quantité de procédures. Le premier bâtiment fut ouvert en 2002, il était relié à une installation moderne de livraison de nourriture aux cochons commandée automatiquement, ce qui soulagea leur travail.

Deux ans plus tard, un contrôleur vétérinaire dont le comportement hautain était digne d’un sinistre personnage de romans sociaux du XIXème siècle leur déconseilla fortement de continuer l’élevage de truies avec leurs porcelets en plein air car cette activité était alors considérée comme une source de pollution des sols et elle comportait un risque d’épidémies en cas de contact avec des animaux sauvages.

Par ailleurs, de nouvelles directives demandaient de déplacer régulièrement les animaux pour protéger les sols et de bien clôturer pour empêcher les intrusions de sangliers, ce qui entrainait une charge de travail et des coûts supplémentaires.

Ainsi, Pierre et Sophie arrêtèrent l’élevage des truies en plein air et achetèrent les porcelets à une coopérative puis ils demandèrent l’autorisation de construire un second bâtiment pour l’engraissement des porcs afin d’augmenter la production et, par conséquent, les rendements pour faciliter le remboursement des emprunts.

Cependant, en doublant leur cheptel porcin pour atteindre 900 cochons, Pierre et Sophie passèrent dans une catégorie supérieure avec davantage de normes et de contraintes à respecter concernant notamment la protection des espèces en danger et l’environnement (plan d’épandage du lisier).

Comme si ces contraintes réglementaires ne suffisaient pas, le contrôleur vétérinaire fit trainer le dossier sans raisons valables et en les traitant avec mépris. Ce manège dura cinq longues années jusqu’à ce que, par un heureux hasard, Sophie fasse la rencontre de sa supérieure dans un cadre privé.

Sophie lui expliqua la situation et son désarroi, la supérieure scandalisée lui promit d’agir et, une semaine plus tard, l’autorisation leur était donnée sachant que cette décision était d’autant plus justifiée qu’à cette époque il y avait de moins en moins d’élevages de porcs dans la région. Ainsi, le deuxième bâtiment d’engraissement fut construit en 2010 alors que Pierre et Sophie passaient le cap de la cinquantaine.

Entretemps, leur fils cadet Gilles leur proposa puis obtint l’autorisation d’aménager un bâtiment existant sur la ferme afin d’élever une centaine de truies pour fournir les porcelets à engraisser plutôt que de les acheter à la coopérative.

C’est alors que commença une triste période sur le plan familial avec les pertes successives d’êtres chers : le mari d’une des sœurs de Pierre puis le père de Pierre à quelques mois d’écart. Trois ans plus tard, leur cher fils cadet Gilles mettait fin à ses jours à l’âge de 30 ans.

Avec ces terribles disparitions, la motivation de Pierre et Sophie s’effrita, ils avaient tout juste la force d’accomplir leur travail afin de rembourser leurs emprunts tout en s’occupant de leur famille.

Puis, progressivement, la vie reprit son cours, leurs enfants se mirent en couple et quatre petits-enfants vinrent agrandir cette belle famille. Les prêts furent remboursés en 2020 alors que Pierre venait de passer la soixantaine et, dans la même période, ils rachetèrent les terrains qu’ils louaient depuis leur arrivée.

Trois ans plus tard, leur fils aîné Guy, revint à la ferme après une vie cabossée et marquée par des excès et des addictions, il avait besoin de stabilité, d’un cadre. Il commença par un élevage de lapins avec le soutien de ses parents puis, en janvier 2025, Pierre et Guy décidèrent de rénover la porcherie du regretté Gilles pour héberger à nouveau une soixantaine de truies afin de produire des porcelets pour les bâtiments d’engraissement de Pierre et Sophie.

C’est dans ce contexte que je les retrouvais au mois de juillet 2025.

La ferme du Limousin

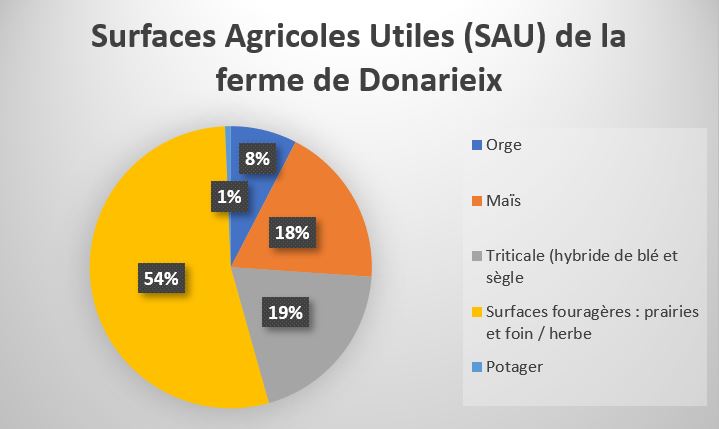

La ferme de Pierre et Sophie est composée de 46 hectares de terres dont la moitié est cultivée avec des céréales (maïs, orge, triticale…) pour alimenter les cochons et l’autre moitié sert de prairies pour nourrir une quinzaine de vaches, chevaux et moutons. Une petite portion (0,3 hectare) est utilisée pour le potager familial.

Ainsi, tout ce que produisent les champs de la ferme est consommé sur place.

Voici la répartition des surfaces agricoles de la ferme par type de culture pendant l’année 2023.

Concernant les bâtiments, il y deux anciennes bâtisses de porcherie constituées d’une charpente en bois recouverte de tôles dont l’une est utilisée pour élever quelques lapins et des poules tandis que l’autre abrite une maternité pour une soixantaine de truie et leurs porcelets sur une surface d’environ 500 m2.

De plus, il y a deux bâtiments modernes dont le plus ancien est en briques et le plus récent en béton pour l’engraissement des cochons charcutiers, ils abritent environ 450 à 500 cochons chacun pour une superficie totale de 1000 m2.

Sur un an, l’exploitation produit environ 2000 porcs qui restent à la ferme pendant un cycle de six mois avant d’être envoyés à l’abattoir.

La qualité de leur viande est certifiée par le Label Rouge qui est un gage de qualité gustative élevée grâce à différents critères tels que l’alimentation des animaux, les conditions d’élevage et l’âge d’abattage. La viande de porc produite sous Label Rouge représentait moins de 3% de la production française en 2023 (source : INAO).

Enfin, voici quelques éléments de comparaison qui permettent de constater que la ferme de Pierre et Sophie est deux fois inférieure à la moyenne des élevages de porcs en France qui est elle-même largement inférieure aux standards des autres principaux pays producteurs dont les exploitations sont bien plus intensives (source : https://www.leporc.com/le-porc-en-france/filiere/elevage).

Aujourd’hui, on compte 10 000 éleveurs de porcs en France. Ils produisent 21 millions de porcs charcutiers par an. Avec une moyenne de 214 truies, soit près de 5 000 porcs produits par an, la taille des élevages de porcs français est l’une des plus faibles d’Europe.

Comparativement, les exploitations porcines comptent en moyenne plus de 1 000 truies au Danemark et aux Pays-Bas, sans parler de l’Amérique du Nord où plus de 10 000 truies peuvent être réunies dans un même élevage.

De plus, les fermes françaises exerçant une activité d’élevage porcin s’étendent sur une moyenne de 102 ha, s’inscrivant ainsi dans une véritable économie circulaire, avec des cultures fertilisées grâce aux effluents de l’élevage

1 Comment