Petits précis de mondialisation

Introduction

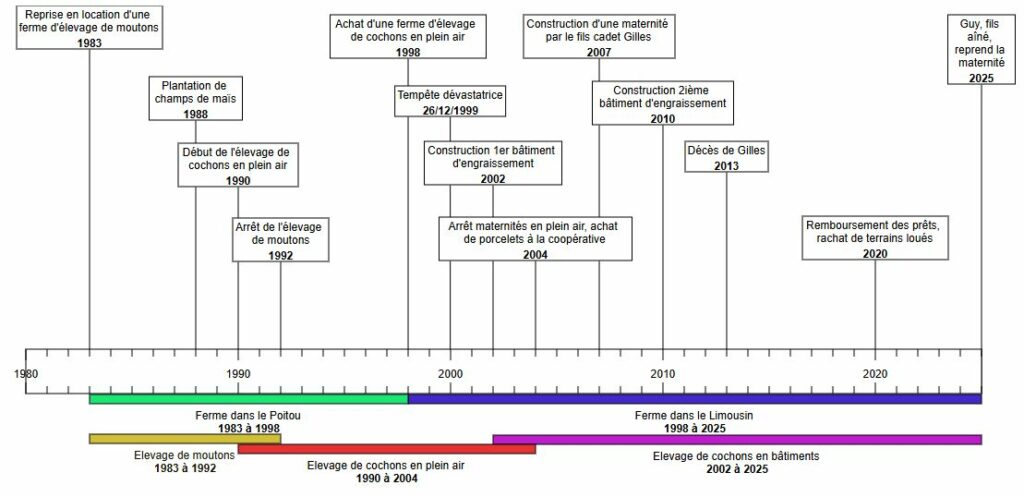

Dans le cadre de recherches bibliographiques pour préparer une série d’articles sur le métier d’élevage porcin de mon oncle Pierre, je me suis appuyé sur deux tomes de la série de livres « Petit précis de mondialisation » d’Erik Orsenna qui traitent de ces sujets de fond de manière fort instructive à des échelles locales, nationales et internationales.

Le tome VIII, publié en 2024 aux éditions Flammarion et co-écrit avec l’ancien ministre de l’agriculture Julien Denormandie, aborde l’ensemble des activités de l’agriculture tandis que le tome VI, publié en 2022 aux éditions Fayard, se concentre sur l’élevage des cochons.

Après réflexion, j’ai décidé de faire un article sur les parties de ces deux livres qui m’ont le plus interpellé et instruit. Ce n’est donc pas une revue complète de ces œuvres mais une sélection personnelle de passages que je commente en lien avec ma propre interprétation, mes connaissances et mon expérience.

Donc, si vous souhaitez approfondir ces sujets, je vous invite vivement à lire en entier ces deux tomes ! Il est temps désormais de vous présenter les auteurs.

Erik Orsenna est docteur en sciences économiques, ancien conseiller culturel du président François Mitterrand, prix Goncourt en 1988 pour le roman L’Exposition Coloniale, membre de l’Académie française, auteur de nombreux livres dont la série de Petits précis de mondialisation qui traite de thèmes variés sur le coton, le papier, l’eau, le moustique ou l’agriculture.

Julien de Normandie est de formation ingénieur agronome, il a travaillé dans plusieurs ministères (l’Economie, le Logement) sous la présidence d’Emanuel Macron avant de devenir ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation de 2020 à 2022.

Dans cet article, j’ai choisi de commencer par le tome VIII afin d’aborder le thème plus général de l’agriculture avant de recentrer sur l’élevage des cochons dans le tome VI.

Bonne découverte !

Tome VIII : Nourrir sans dévaster

Ce qui n’a pas le droit d’être produit en Europe pour respecter l’environnement ne devrait pas avoir le droit d’y être importé.

On a pas de pétrole mais on a des terres agricoles

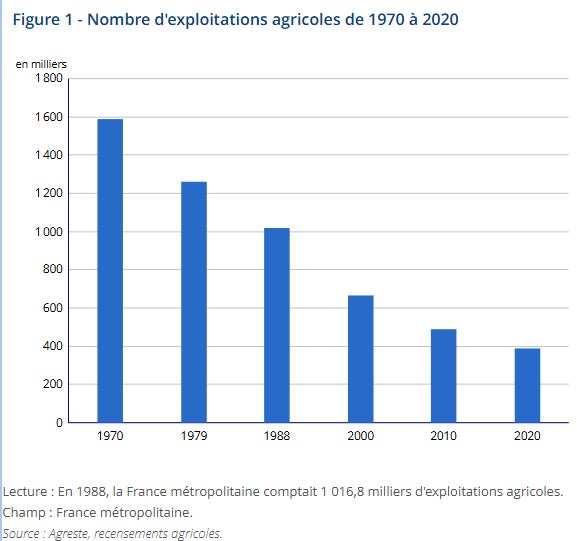

Pour commencer, les auteurs nous rappellent l’importance historique qu’a tenu l’agriculture au pays du coq et des « 246 variétés de fromage ». En effet, au début du XXème siècle, le secteur agricole employait la moitié des travailleurs français et c’était encore un tiers après la Seconde Guerre mondiale. Désormais, les exploitants agricoles représentent à peine 2% des actifs…

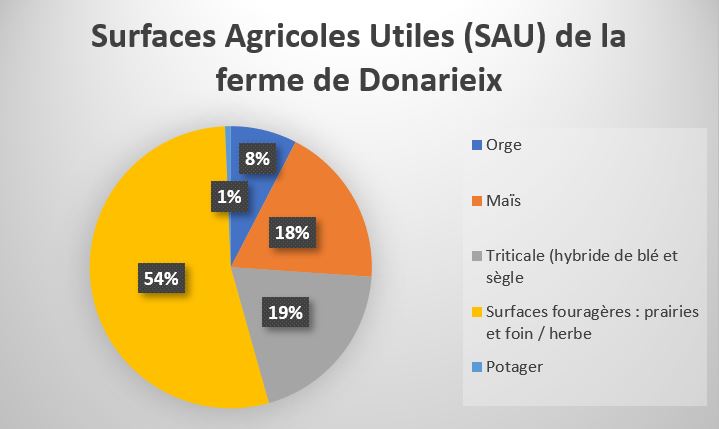

De plus, la France dispose d’environ 28 millions d’hectares de surfaces agricoles, soit quasiment la moitié de son territoire ! Cette superficie n’a heureusement pas beaucoup diminué malgré le fait que le nombre d’exploitation a fortement baissé donc, mathématiquement, la taille moyenne des exploitations a grimpé en passant de 55 hectares en 2010 à 69 hectares en 2020.

Il est précisé également dans ce tome que La France est la première puissance agricole européenne et l’une des plus importantes au monde.

Par ailleurs, la France et l’Europe ont l’avantage d’avoir suffisamment de surfaces agricoles pour nourrir l’ensemble de leurs populations, soit environ 0,4 hectare par personne, alors que de nombreux pays extra européens vivent sous la menace de pénuries alimentaires dont le risque devrait s’aggraver avec le changement climatique.

Ainsi, ces terres fertiles sous un climat tempéré sont une véritable richesse pour la France et pour l’Europe qui sont, pour le moment, sous-évaluées en raison de l’abondance actuelle du marché mondial libre et facile d’accès mais cet atout pourrait s’avérer crucial dans les temps à venir, raison de plus pour le préserver.

Un marché mondial déloyal

Les auteurs présentent ensuite plusieurs exemples de situations révoltantes où l’on constate que le facteur prix domine bien souvent tous les autres critères dans un système international ouvert, extrêmement concurrentiel et sans législation commune alors qu’il existe de grandes disparités entre les pays producteurs en termes de salaires et de réglementations.

Ainsi, nous apprenons que la France importe massivement des lentilles canadiennes plus compétitives grâce à l’utilisation de pesticides interdits dans l’hexagone. Dans le même registre incohérent et injuste, l’interdiction légitime d’un pesticide en France en raison d’effets néfastes pour la santé et l’environnement a entraîné la division par quatre des plants de moutardes car il n’y a pas d’alternatives à ce jour donc, finalement, nous importons des graines de moutarde du Canada qui sont produites en grandes quantités à des prix avantageux grâce à … ce pesticide !

Comble de l’aberration, d’immenses exploitations agricoles au Brésil utilisent des phytosanitaires (parfois répandus dans les champs par avion) qui sont produits en Europe alors qu’ils sont interdits d’utilisation dans cette même zone mais cela n’empêche pas que les aliments issus de ces cultures brésiliennes soient ensuite consommés en… Europe!!

On marche sur la tête et il y a de quoi rendre fous les producteurs français et européens qui respectent la législation européenne et voient dans les supermarchés des produits librement en vente et sans aucune taxe alors qu’ils ne respectent pas ces règles.

Enfin, le sujet très sensible et toujours d’actualité des néonicotinoïdes est abordé. Erik Orsenna s’oppose catégoriquement à son utilisation en France en raison des risques notamment pour les polinisateurs tels que les abeilles. Néanmoins, Julien Denormandie justifie, à l’époque de son ministère, sa décision d’autoriser temporairement l’utilisation limitée et contrôlée de ces néonicotinoïdes notamment pour les cultures de betteraves tant qu’il n’y a pas d’alternatives viables.

Autrement, les cultures de betterave seraient ravagées et on ne pourrait plus produire de sucre en France à un tarif attractif tandis que des pays voisins ne se gênent pas pour utiliser ces produits, bien souvent dans des proportions plus importantes, en sachant que le consommateur français a accès à ces produits sans aucunes restrictions ni taxes.

Il faut bien entendu continuer les recherches pour trouver des alternatives sans risques pour l’environnement et la santé mais, en attendant, l’ancien ministre de l’agriculture préconise de les utiliser avec parcimonie et sous contrôle. Ou alors, dit-il avec justesse, allons jusqu’au bout du raisonnement et interdisons tout simplement le sucre produit à l’aide des néonicotinoïdes, y compris les importations de l’étranger. Sommes-nous prêts à accepter cela ?

Des intérêts économiques internationaux divergents

Pour lutter contre ces injustices, il existe heureusement dans certains cas des moyens de protéger loyalement l’agriculture européenne. Les auteurs citent en exemple un insecticide contre les mouches asiatiques interdit en France puis en Europe mais encore utilisé en Turquie.

Dans le cadre de son accord d’échanges avec la Turquie, l’Union Européenne a pu appliquer une clause dite « miroir » qui conditionne l’accès au marché européen au respect de ses normes environnementales afin de bloquer ces importations.

Cependant, ce type de régulation a des limites car il faut un consensus parmi l’ensemble des pays de l’Union Européenne alors que ceux-ci ont parfois des intérêts économiques divergents.

En effet, certains pays de l’UE qui ont une agriculture faible mais une industrie forte sont davantage enclins à importer des produits alimentaires peu onéreux en échange de vendre leurs produits industriels à haute valeur ajoutée. Ou du moins, ils ne veulent tout simplement pas impacter leurs exportations vers des pays extra européens si ces derniers appliquent des mesures de représailles en raison des sanctions sur leurs exportations.

C’est en partie pour cette raison qu’il n’y a pas de clauses miroir dans l’accord Mercosur alors que nous avons vu dans un exemple ci-dessus que le Brésil n’a pas du tout les mêmes critères que l’Europe.

De l’autre côté, les pays européens avec une agriculture importante comme la France bénéficient de la PAC européenne qui permet de maintenir sous perfusions notre agriculture face à ces concurrences déloyales tout en garantissant des prix bas.

D’après les auteurs, ces aides représentent entre 20 et 90% des ressources financières des exploitations agricoles françaises, ce qui est aberrant au vu de la valeur intrinsèque des produits agricoles.

Je concède en rester à l’ordre du constat dans cet article et que les solutions ne sont pas simples car toutes nos économies sont interconnectées et dépendantes les unes des autres mais il est important pour nous, consommateurs et citoyens européens, d’être conscients de ces enjeux.

On pourrait imaginer de taxer les importations qui ne respectent pas nos normes tout en diminuant progressivement les aides de la PAC pour que les agriculteurs puissent vivre enfin des revenus de leur travail sans avoir à quémander des aides européennes humiliantes mais quels politiques pourraient se résoudre à augmenter le coût des aliments pour leurs populations dans le contexte actuel de crises multiples ?

Peut-être la baisse combinée de la PAC permettrait de diminuer les impôts européens mais je ne suis pas sûr que cela compenserait. Ce ne sont là que de simples pistes de réflexions personnelles.

Regardons la poutre dans l’œil de nos voisins

Dans cette œuvre, les auteurs nous emmènent à la découverte de mastodontes de l’agriculture internationale tel que le Brésil, ancien pays importateur devenu largement exportateur grâce à une agriculture ultra intensive avec certaines exploitations dépassant les 100 000 hectares quand la moyenne en France est de 70 hectares…

Il y a également l’Ukraine dont les auteurs visitent une modeste exploitation de 20 000 hectares permettant d’obtenir d’énormes économies d’échelle avantageuses pour faire baisser les prix sans compter le coût de la main d’œuvre, bien inférieur à la France.

Par ailleurs, si vous trouvez que les élevages en France sont intensifs, alors voici quelques éléments de comparaison à garder en tête sur la taille moyenne des élevages entre grands pays producteurs :

| Type d’élevage | Moyenne des élevages français | Moyenne des élevages d’autres pays grands producteurs |

| Poulets | 40 000 | 2 millions au Brésil, en Ukraine ou en Thaïlande |

| Vaches laitières | 66 | Jusqu’à 40 000 aux Etats-Unis |

| Cochons en bâtiments | 5000 par an | Certaines exploitations en Chine sont dans des immeubles de 12 étages et produisent 13 000 porcs par semaine |

Tome VI : Cochons, voyage au pays du vivant

Toujours revient cette rengaine de bon sens : bien sûr, nous sommes prêts à changer […] « Mais y a-t-il du prix derrière ? » J’entends : les consommateurs sont-ils prêts à payer pour les améliorations qu’ils souhaitent ? Hélas, la réponse est non. Ils préfèrent s’abonner à Netflix.

Le marché de la viande porcine

Erik Orsenna commence son exposé avec une série de chiffres et de faits qui permettent de se représenter la place du cochon dans notre alimentation. Ainsi, la consommation mondiale de viande porcine représente le nombre impressionnant d’un milliard de cochons charcutiers par an, c’est la viande la plus consommée au monde avec celle du poulet et c’est également le cas au niveau français.

Les principaux pays producteurs, et consommateurs, sont la Chine puis l’Europe et ensuite les Etats-Unis.

En France, nous produisons 25 millions de porcs dans 14 000 exploitations qui sont situées majoritairement en Bretagne. Les pays d’Europe du Nord se sont organisés pour répartir entre eux les étapes de l’élevage porcin avec les maternités au Danemark et en Hollande puis l’engraissement et l’abattage en Allemagne. L’Espagne, quant à elle, est constituée de grands industriels qui s’occupent de maternités géantes et de l’abattage.

Le marché international du porc est standardisé avec des pièces de viande uniformes entre les pays producteurs donc elles sont facilement exportables à travers le monde entier. C’est un marché soumis au risque des épidémies hautement contagieuses qui peuvent se propager rapidement à travers les échanges internationaux en décimant les élevages.

Il y a quatre races principales de porcs qui servent de bases pour les croisements. Le Large White anglais fournit des femelles prolifiques avec des portées nombreuses et représente 65% des croisements, le Landrace nordique comporte également des atouts en termes de prolificité tandis que le Piétrain belge est bien musclé avec peu de gras mais il est sensible au stress. Enfin, le Duroc américain produit des porcs charcutiers avec une bonne qualité de viande.

Par ailleurs, Erik Orsenna identifie des opportunités de diversification des élevages de porcs en produisant du biogaz et des engrais grâce à la méthanisation du lisier.

Le prix du bien-être animal des cochons d’élevage

L’auteur aborde ensuite le sujet sensible du bien-être animal avec les nombreux éleveurs bretons qu’ils rencontrent.

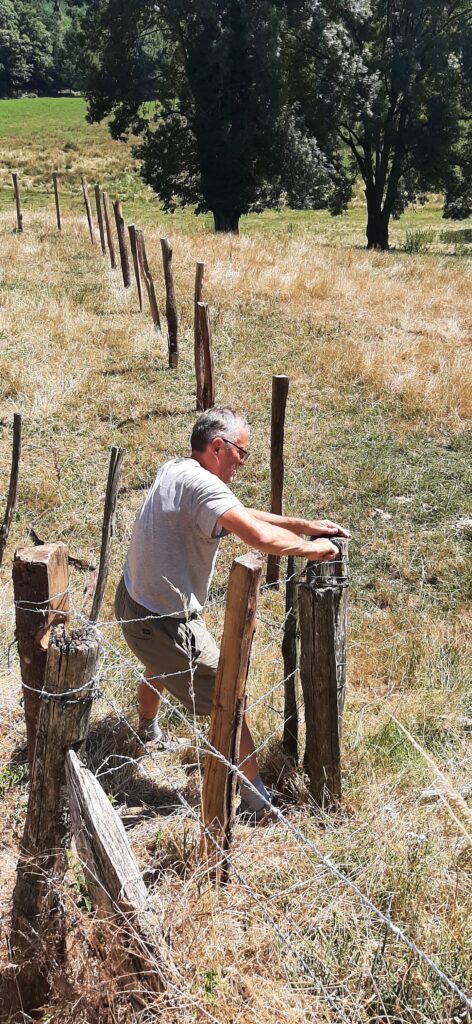

Concernant le fait que la majorité des élevages de cochons soient dans des bâtiments, un éleveur indique qu’il faut au moins 10 hectares de terres pour élever 200 cochons en plein air sans compter les champs de cultures pour leur alimentation. A ces coûts du foncier, il faut ajouter l’installation d’une clôture afin d’empêcher les sangliers sauvages de contaminer l’élevage (investissement estimé à environ 150 000 €) puis il faut payer de la main d’œuvre supplémentaire pour entretenir les terres et s’occuper des cochons.

Ainsi, on en revient très souvent à des questions de prix de vente comme dans l’extrait cité au début de cet article.

Il en est de même pour l’installation de paille dans les bâtiments pour améliorer les conditions d’élevage des cochons. Le prix de la paille augmente constamment et il faut la remplacer régulièrement donc cela nécessite de la main d’œuvre en plus alors que les concurrents européens ne le font pas donc leurs coûts de revient seront inférieurs.

Les éleveurs expliquent également à Erik Orsenna que les dents des porcelets sont meulées afin de protéger les tétines de leur mère et les petits mâles sont castrés, sous antalgiques, pour éviter l’odeur désagréable de la viande.

L’auteur questionne ensuite l’utilisation de cages pour les truies allaitantes dans les maternités qui restreignent leurs mouvements, on lui répond que le but est de protéger les porcelets du risque d’écrasement. Si l’on souhaite se passer de ces cages, on en revient encore et toujours à la question des moyens financiers supplémentaires pour compenser les pertes de porcelets.

Tous ces points, je les ai également observés puis questionnés lors de mon immersion dans la ferme d’élevage de mon oncle et j’ai reçu les mêmes réponses. Je m’interroge si une alternative pourrait-être de développer un élevage mixte en alternant le plein air et les bâtiments avec des rotations pour que les cochons puissent prendre l’air de temps en temps sur une surface moins importante que l’élevage en plein air total tout en bénéficiant des protections et du confort des bâtiments afin de limiter les frais et la charge de travail des éleveurs tout en améliorant le bien-être animal.

Comparaison avec l’élevage des saumons

Cet ouvrage ne se limite pas aux cochons, l’auteur fait souvent des parallèles avec d’autres animaux, il nous présente notamment les conditions déplorables de l’élevage de saumons.

Dans certains élevages, les saumons peuvent être jusqu’à un million dans une cage, ils sont nourris à la farine animale et gavés d’antibiotiques pour éviter les risques de propagation de maladies qui sont accrus en raison de la forte densité.

Erik Orsenna dénonce l’aberration logistique du marché du saumon qui s’est mis en place grâce à des frais de transports peu élevés qui permettent de bénéficier de coûts de main d’œuvre bon marché. Ainsi, les saumons naissent en Norvège puis grandissent en Ecosse avant d’être fumés en Pologne puis découpés en Chine pour revenir finalement en Europe.

Erik Orsenna se désole avec justesse et émotion de la triste ironie qui caractérise le destin de ces animaux en élevage alors qu’ils sont de grands voyageurs dans leur état sauvage :

pauvre saumon d’élevage, encagé dès sa naissance, et ne retrouvant son droit à parcourir la planète qu’une fois mort…

En guise d’alternative, l’auteur nous recommande la consommation de truites issues d’élevages en France avec un bilan carbone nettement inférieur et une meilleure capacité de contrôle sur les conditions d’élevages.

Peut-être que des éleveurs de saumons auront des commentaires à apporter sur cet article, je me tiens à leur disposition pour visiter l’un de leurs élevages en Norvège ou en Ecosse ! 😊

Les similitudes entre les cochons et les humains

Par ailleurs, Erik Orsenna nous rappelle qu’il y a beaucoup de points communs entre les cochons et les êtres humains.

Ainsi, les formes et la disposition des organes dans le corps sont très similaires, nous avons également une grande part d’ADN en commun. Ces similitudes avec l’Homme font du cochon un candidat idéal, malgré lui, pour des recherches scientifiques dans le domaine de la médecine.

Par exemples, pendant près de soixante ans, l’insuline qui permet de lutter contre le diabète a été produite à base d’extraits de pancréas de porcs avant qu’elle soit ensuite recréée génétiquement dans les années 80. Le porc sert également de cobaye pour tester des médicaments ou divers produits pharmaceutiques (sa peau est notamment très similaire à celle de l’Homme).

Conclusion

Chères lectrices, chers lecteurs, mon intention dans cet article n’est pas de pérorer avec un chauvinisme mal placé que nous sommes parfaits en France par rapport aux autres pays producteurs et qu’il n’y a plus rien à améliorer ou que nous devrions fermer nos frontières pour consommer uniquement nos produits locaux mais il est néanmoins important de se comparer avec ses voisins surtout dans une économie aussi ouverte que la nôtre.

On peut toujours faire mieux et il faut aller dans ce sens mais tout en veillant à ne pas se tirer des balles dans le pied en créant des situations aberrantes où l’on autorise des importations de produits réalisés avec des méthodes qui favorisent les concurrents étrangers tout en pénalisant les producteurs français.

Enfin, il est important de se rappeler que les terres agricoles sont une richesse pour la France, l’Europe et pour l’humanité en général donc préservons-les avec l’aide de nos agriculteurs qui doivent pouvoir faire leur métier dans de bonnes conditions. Si vous souhaitez développer vos connaissances sur ces thèmes cruciaux pour notre alimentation, je vous invite vivement à vous procurer ces deux livres dont la lecture est agréable et instructive avec de courts chapitres.